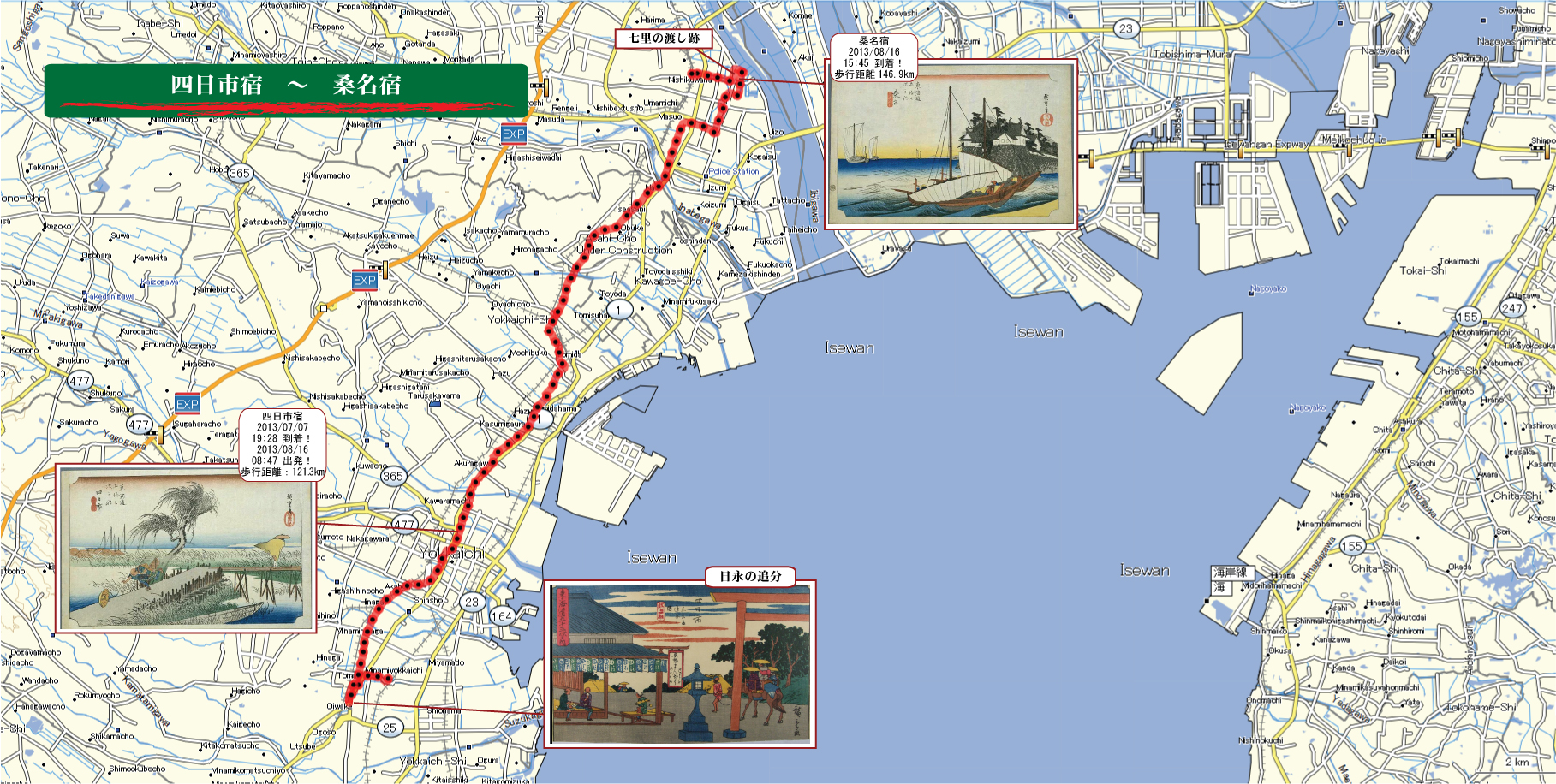

前回の旧東海道歩きは「日永の追分」を少し過ぎたところまで歩き「南四日市駅」でゴールした。

今回はその続きで「南四日市駅」に車を止め「日永の追分」からのスタート!

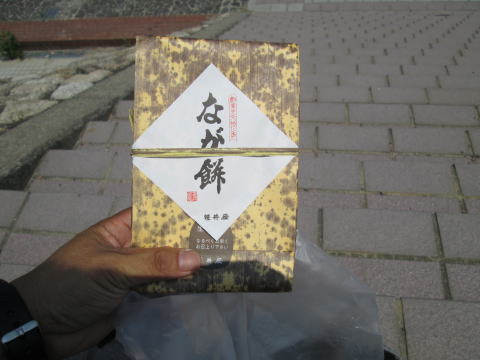

今日は銘菓「なが餅」を食べるのが一番の楽しみだ^^

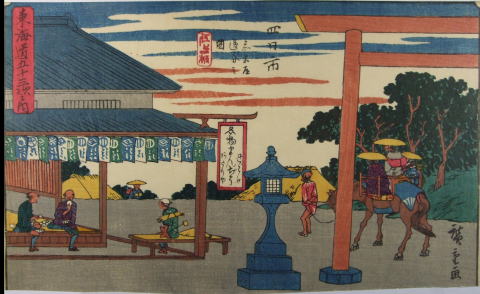

AM 9:05 日永の追分到着!緑地帯の右が旧東海道で京方面、旅してきた道です。

左が伊勢参宮道になる。

「追分鳥居」1774年に江戸にて伊勢出身者の浄財を募り建立したそうだ。

江戸時代は伊勢街道をまたぐように鳥居がたっており参拝客はくぐって進んでいったそうだ。

1849年建立の道標をバックに「東海道五十三次を歩く旅」!四日市よりスタート^^

今日は「桑名の七里渡し」まで歩きます!

道標には 右京大阪道 左いせ参道道 とあります。

追分交差点の国道1号線から外れ、旧街道に入っていきます

前回、東海道から離脱した地点です。

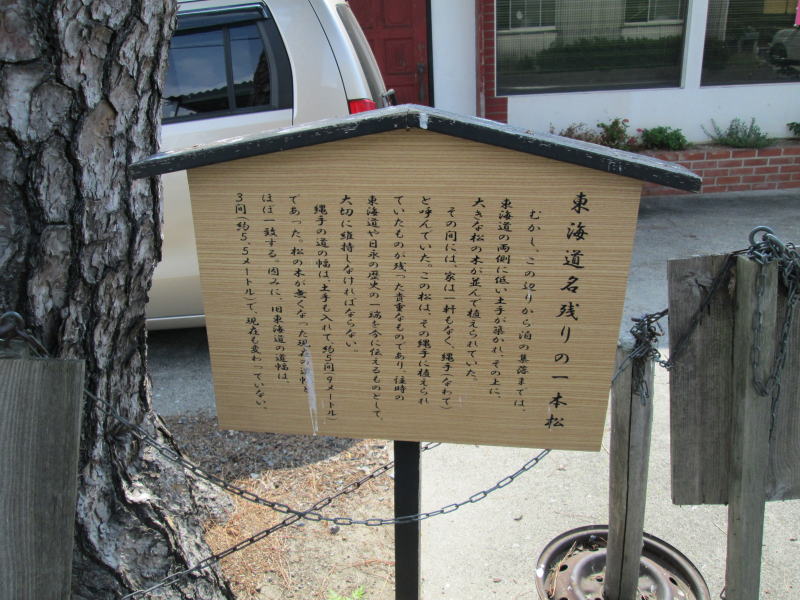

松の木が現れたぞ!

ちょっと読んでみる・・・

日永の街道風景

それにしても暑い・・・

さっそくポカリ500cc注入^^

街道風景

古いうどん屋の跡だ! 現役のころが見てみたい。ていうか食べてみたい^^

街道風景

近鉄名古屋線のガードが登場

おお?このまま行くとアーケード商店街だぞ?

ガイドブックには直進となっているのでここが旧東海道に間違いなさそうだ。

「スワ栄アーケード」とある

おもしろいもの発見! 首が長くなったり短くなったり^^

アーケードが終わるころに「諏訪神社」という神社があった

応永年間、初代浜田城主田原美作守忠秀が諏訪の神を勧請したのが始まりでご神木は楠

この地の産土神だそうだ

東海道は諏訪神社から国道1号線を横切る

道標発見!1810年建立。

「すぐ江戸道」「すぐ京いせ道」とある。「すぐ」は「まっすぐ」のことらしいです。

なるほど

道標からちょっと先!おっ!「なが餅」の看板だ^^

キター!1550年創業の老舗和菓子屋「笹井屋」さんだ!

餡が入った細長い餅を両面焼いた名物「なが餅」が有名で

伊勢の津三六万石の城主、藤堂高虎が参勤交代の際にかならず立ち寄ったそうだ。

その形から「武運の長きは幸先よし」と縁起をかついだそうだ。

その「なが餅」ゲット!^^

お店の方が、生ものですので早めに食べてくださいとのことでした。どこで食べよかなぁ・・・

「笹井屋」さんから少し先に「三滝川」に架かる「三滝橋」が現れた!

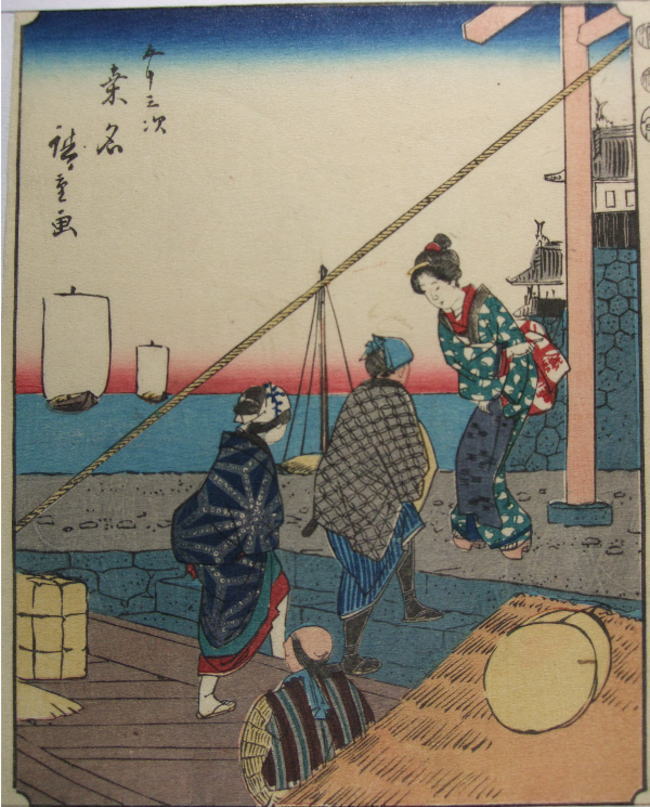

広重絵に描かれているのは、三重川(三滝川)で三重橋とされているのだ。

つまり、この場所が下の絵の場所ということだ!

早速、三滝橋の近くの土手で橋を眺めながら「なが餅」を食べることにした^^

じゃーん!

包みを開けてみる!広重の絵とお店の紹介そして「なが餅」の登場だ!たしかに長い。

両面に焼き色がついている

食べてみる^^

うまい!というか食感がうまい!この薄さとこうばしさが絶妙だ。

昔の御菓子というイメージではなく現代のお菓子の感覚だ。

関宿の「関の戸」と亀山宿の「亀の尾」はどことなく通ずるものがあったがこの「なが餅」は

焼きが入っていることがすごくおもしろい!

温かいお茶といきたいところだが、今日二本目のポカリを一気飲み^^

当時の旅人もこの川を眺めながら「なが餅」をたべたのだろうか・・・

再び街道歩き開始!この辺りの案内板はすごくわかりやすく、ハイカー目線になっている!とてもいい!

「海蔵橋」

海蔵橋を渡った土手にある「三ツ谷一里塚跡」

道標「国宝元三大師道」

道標1923年「右桑名、左四日市道」とある

しばらく歩いていた国道1号線から外れ、東海道は左へ入っていきます。

静かな細い道が続きます

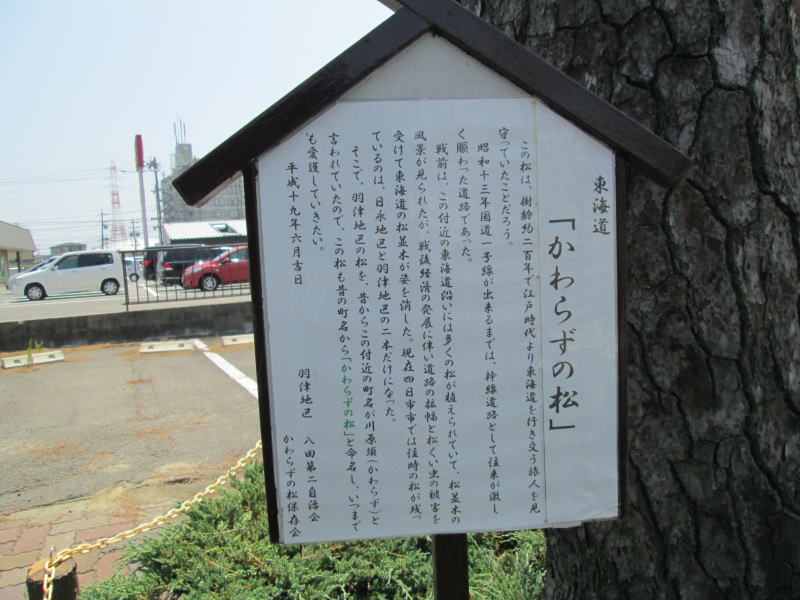

おおっ! 松の木が見えてきたぞ!

なにやら看板がる。

ちょっと読んでみる・・・・。樹齢200年東海道松並木の名残だそうだ。

「米洗川」に架かる「米洗橋」 壬申の乱に際し、大海人皇子が神に供える御神酒を

造る為に、この川で麹の米を洗ったことに由来しているそうだ

米洗川からしばらく歩くと道がクランク状になっておりそこに「力石」というものがあった!

村人たちが力自慢に持ち上げたそうです

「力石」の前。直角にここを曲がります。

富田の街道風景

富田の街道風景

「富田の一里塚跡」日本橋まであと九十八里だ。。

鉄道のガードをくぐっていく

おっ!街道にミニストップの看板が^^

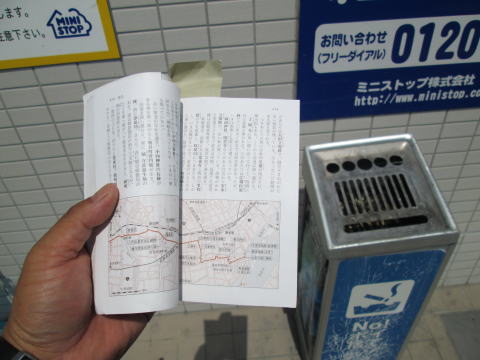

現在PM 12:53 そういえばお腹が空いてきた^^

おにぎりを2個食べてちょっと一服!桑名までの道を学習^^

朝明川までの街道風景

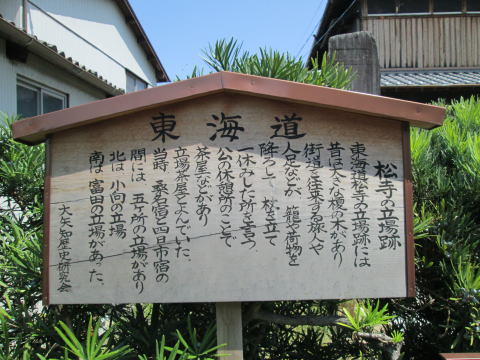

何か発見!・・・立場跡のようだ

ちょっと読んでみる・・・・・

「朝明川」に架かる「朝明橋」川の名前は東征中の日本武尊がこの地で夜明けを向え、この川水で

口をすすいだところに由来するそうだ。東海道を歩いていて最近橋の名前が気になってきた

それは、川の名前と同じな橋がたくさんあることだ。川は大きくて長くて橋は沢山ある。しかし東海道に架かる橋は

川の名前と同じなのが多い。やはり東海道の橋はその昔その川を代表する橋だったのか・・・・とふと思った。

「伊勢湾岸自動車道」をくぐる

さみしく「常夜灯」

朝日町の街道風景

わかりにくい曲がり角には道標がある!

とてもいい^^

この道案内道に沿って曲っている。。わざと?^^

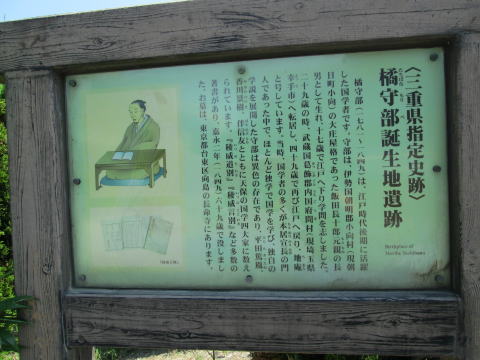

「橘守部(たちばなもりべ) 生誕の地跡」発見!

橘 守部(たちばな もりべ、天明元年4月8日(1781年5月1日) - 嘉永2年5月24日(1849年7月13日))は、江戸時代後期の国学者。

伊勢国朝明郡小向村(現朝日町)の庄屋の家に生まれた。通称は飯田元輔・源助。号は池庵・椎本・生薬園など。

父の飯田元親は国学者谷川士清の門人であったが、守部自身はほとんど独学で国学を研究し、本居宣長を痛烈に批判し、『古事記』よりも『日本書紀』を重んじた。

神話の伝説的な部分と史実の部分の区分の必要性を説いた。晩年は江戸に住んで肥前国平戸藩主松浦氏の知遇を得た。

また晩年、死後安心論にも関心を寄せた。守部独自の国学の説は、武蔵国北部から上野国にかけての機業家などに門人を広げた。

著書に『神風問答』『伊勢物語箋』『待門雑記』『山彦冊子』『稜威道別』『稜威言別』『神代直語』『難古事記伝』『湖月抄別記』などがある。(wikipedia)

こんな感じ。

朝日町の街道風景

「小向神社の石碑」 毎年8月13日の火祭り「はだか祭」が有名だそうだ

一人記念写真!このスーパー日傘なんと!6,900円もするのだ^^ 日傘の下は-3℃温度が下がるすぐれもの!

りっぱな「榎」登場!これも東海道の名残か?

ちょっと読んでみる・・・・。なるほど

「伊勢朝日駅」

踏切を通過!

「縄生一里塚跡」江戸の日本橋まであと九十七里!

「員弁川」が見えた!俗称「町屋川」かつては現在の近鉄益生駅周辺の町中を流れていた名残だと言われている

江戸時代の「町屋橋」はもうないので、少し横の国道1号線の「町屋橋」を渡る

橋を渡るといよいよ「桑名市」だ!

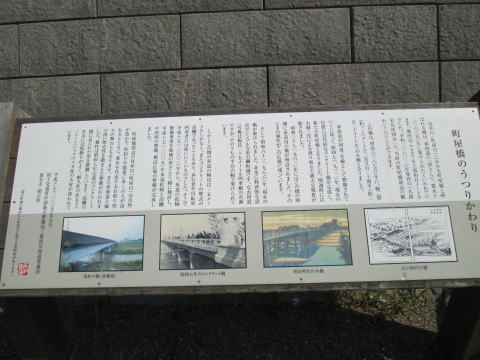

町屋橋来詰にある小さな公園。町屋橋の移り変わりが説明してある

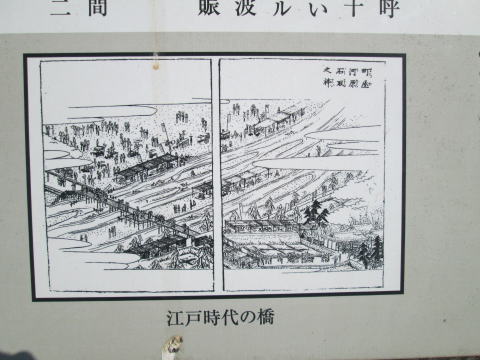

江戸時代の町屋橋

あちー^^ ちょっと休憩!

しらない町でしらない公園でしらない橋を見ながら時間を気にすることなく一腹。この上ない幸せ^^

当時の町屋橋北詰にはこのような絵があった

1818年建立の伊勢神宮常夜灯もある!舟運の燈台を兼ねていたそうだ

案内板

江戸時代ここに町屋橋が架かっていたそうだ

国道258号線の高架

高架場所は地下道を通る

おそらくこの辺り「安永の立場跡」付近。町屋川の船着き場で賑わい安永餅が名物であったらしい

「江場杉原跡」

かつては松並木が続き、鈴鹿山系を望み伊勢の海が見えたそうです

おっ!突き当たりに何かあるぞ?

火の見櫓だ!何か書いてある・・

読んでみる・・・・

またまた現れた国道1号線の交差点。いったい京都から何回横切って横切っているのだろう?

道標発見

「広瀬鋳物工場跡」藩が鋳物師の広瀬氏を招いて工場を与えたそうだ。鋳物は桑名の代表的な産業だったそうです

今日の目的地!七里の渡しまで1.8kmの看板が^^

伝馬町の街道

すげーおもちゃ屋さんだ! 街道はここの交差点を左に曲がる

そしてすぐ右

そしてすぐ左! そう。この辺りの東海道は枡形になっている。

しかしどう見ても普通の小さな町内の道だ。。ここまで確実にここが街道と言い切れるとこがすごい

街道は大きな幹線道路をさりげなく横切るところが素敵だ。

あみ焼の看板!名物「蛤」だ^^

橋に「三の丸堀」と書いてある

キター! 「桑名宿」!

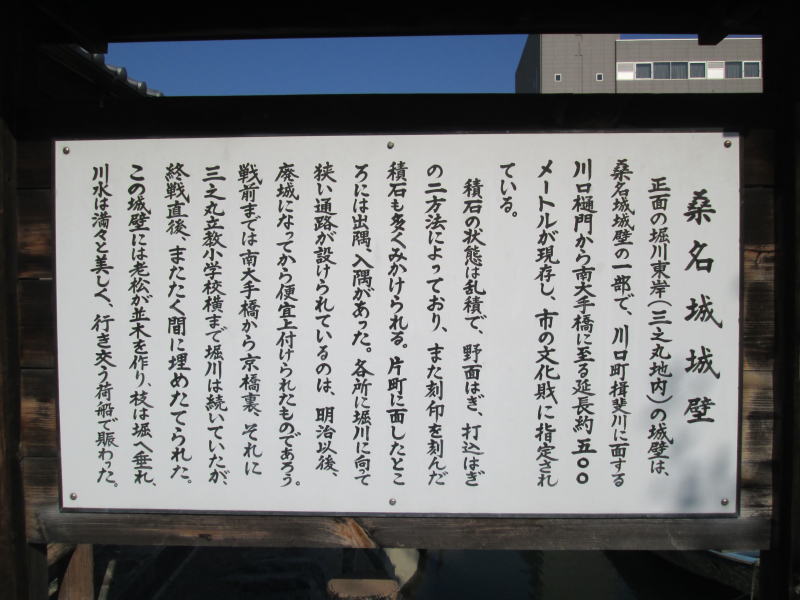

桑名城の城壁だ

ちょっと読んでみる・・・

桑名城の堀

「青銅の鳥居」

桑名は古くから鋳物業の町として栄えたが、この鳥居はそのシンボル的な存在として、1667年からたっている

いよいよ七里の渡し場まであと少しだ

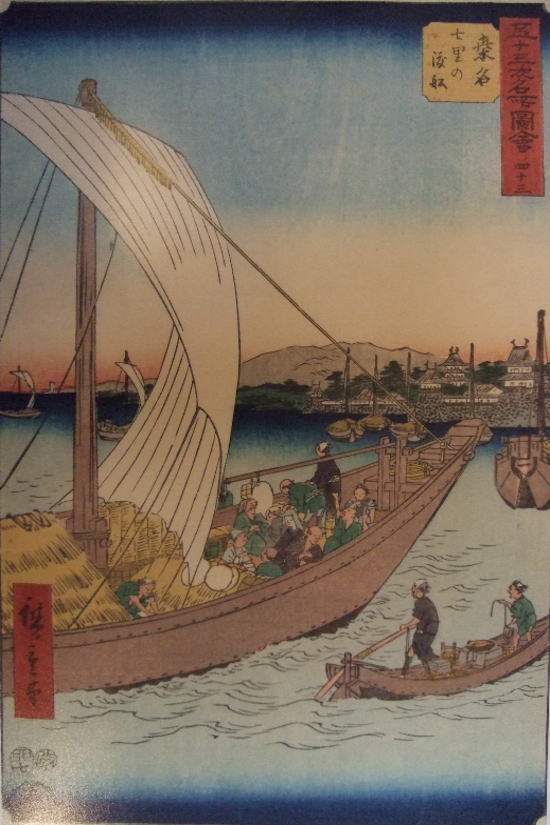

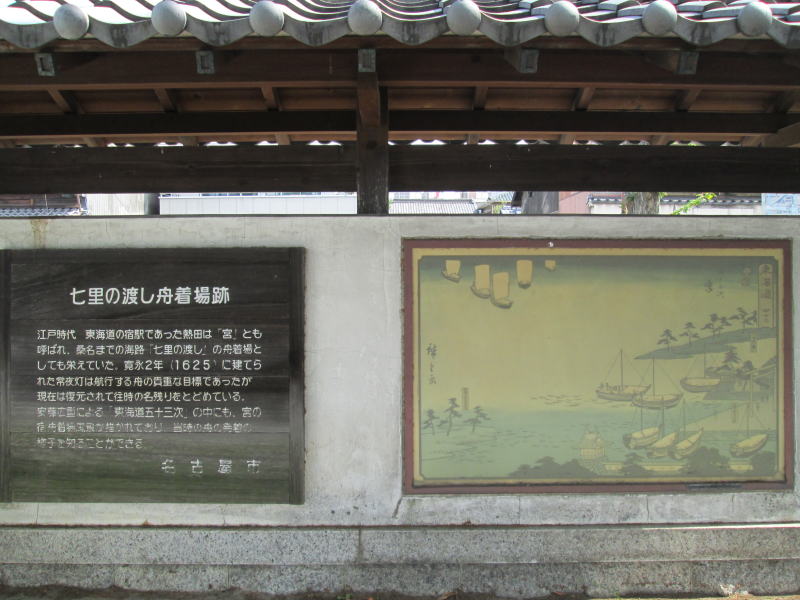

PM 3:34 ついたー!「七里の渡し場」だ! 昔の様子↓

読んでみる・・・・・

今は「川口水門」という水門になっている

「七里の渡しからの風景」

桑名と宮の間には木曽川、長良川、揖斐川の三川が横たわり、河口ゆえに川幅が広く、又日々流れが変わるので架橋は不可能であった。

海上七里を船で渡り、潮が引くと十里になった。渡舟は四十八艘で船頭二十五人、午前四時から午後四時までで

船代は文化二年(1805)当時乗合一人五四文だったそうだ。

宝暦治水事件(ほうれきちすいじけん、ほうりゃくちすいじけん)は、江戸時代中期幕命による木曽三川(木曽川・長良川・揖斐川)の

治水事業(宝暦治水)に絡み、工事中薩摩藩士51名自害、33名が病死し、工事完了後に総指揮の家老平田靱負が自害した事件。

イエイ! いよいよ伊勢湾越えだ!

「船番所・脇本陣駿河屋跡」の料理旅館山月

「大塚本陣跡」料亭船津屋

今夜の宿へ向かうため「八間通り」を桑名駅へ向かいます

桑名駅到着!ここから今日の出発地の南四日市駅まで電車で戻ります。

南四日市駅到着!

おーあった^^

近くに駐車場がなかったので青空駐車をしていたのだ^^ 無事でよかった^^

伊勢湾を車で渡ります

今日は、名古屋泊まり

宿に到着!明日の東海道はちょっと観光が入り、僕の楽しみの「桶狭間の戦い跡」に寄り道^^

歩く距離は少な目に設定!鳴海宿までいければいい感じだ^^

---------------------------------------------------------------------------------------------

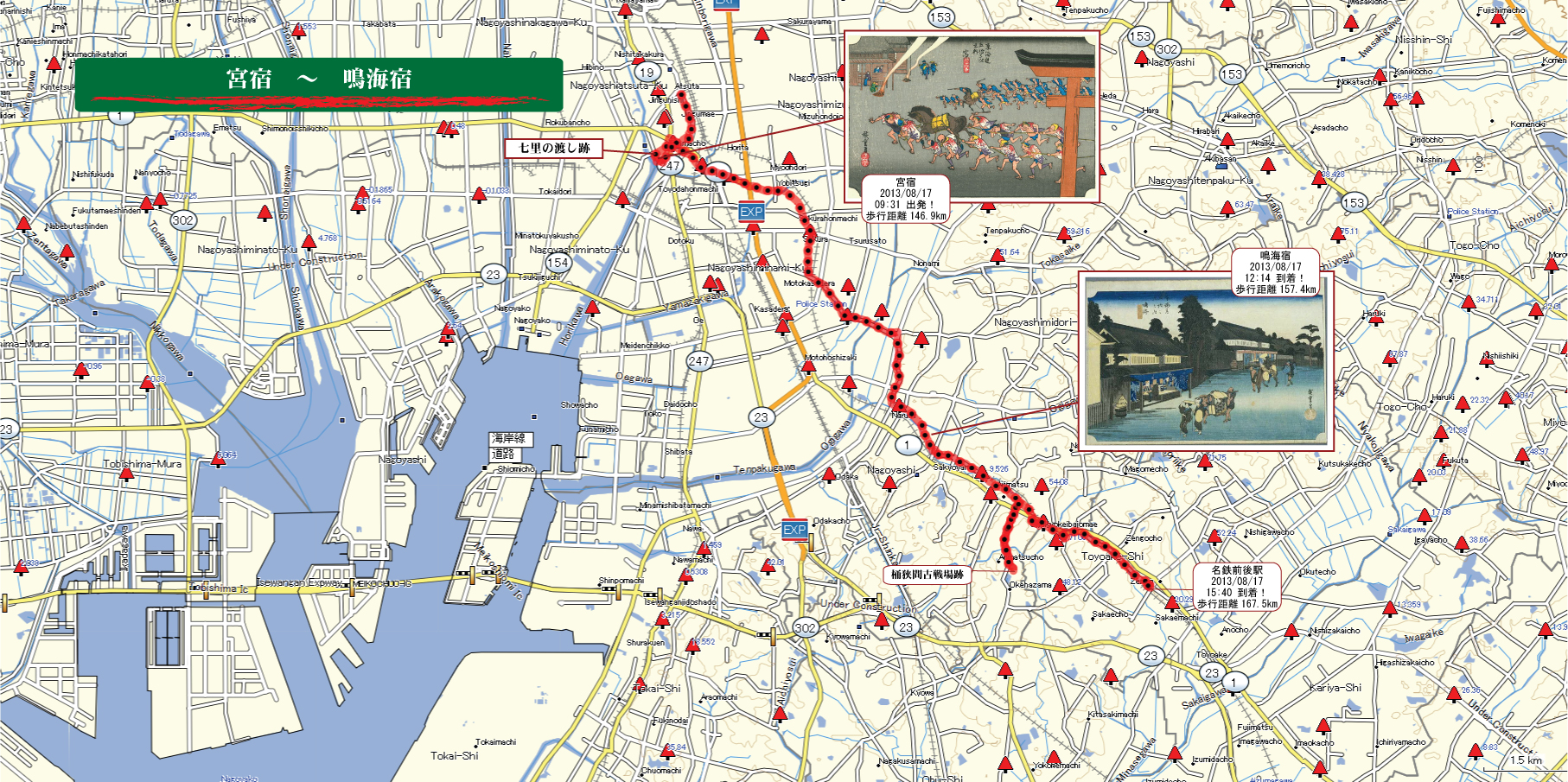

名古屋で一泊、今日は宮の渡しから出発!

8/17 AM 8:27 名古屋市内から七里の渡し跡「宮宿」へ向かいます

帰りの事を考え車を名鉄神宮前駅近くにデポ。宮の渡しまで歩いて行きます

熱田神宮

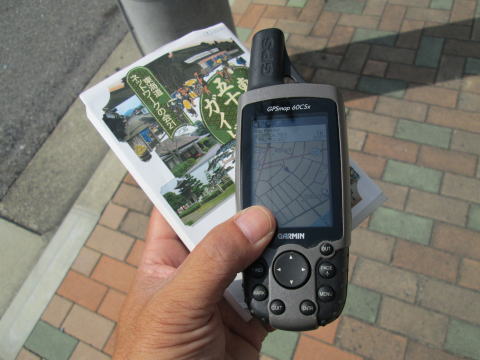

・・・・・ちょっと道がわかりにくい・・。GPSで確認

七里の渡し跡到着!当時は桑名の渡しからここまで約三時間の船旅。

渡し跡は公園になっている

渡しの説明

常夜灯の歴史

さあー今日も歩くぞ!^^それにしても暑い・・・すでにバテぎみ^^ 今日のメインは「桶狭間の戦い跡」!

東海道を歩いていると、街道沿いに歴史的に有名な場所が次々現れる!旧東海道は歴史テーマパークだ^^

旧東海道は国道247号線をまたぎ、写真中央の斜めの道に行きます

AM 9:52 写真中央に行列ができている。実はひつまぶしが名物の「蓬莱軒本店」なのだ。

調べてみると営業開始はAM 11:30からみたい。え〜!今日はめっちゃ暑い日なのに

こんなにたくさんの人が・・・・。いつから・・。あと一時間半も?・・・・すごい!。食べたい^^

ひつまぶしは置いといて、街道を進みます!道標発見!

ここは佐屋街道との分岐点のようだ。

伝馬町の街道風景

旧東海道のアーチだ!

そういえば朝ごはんを食べてなかった^^ おにぎり2個GET!

またまた史跡の登場!

ちょっと読んでみる・・・・

旧裁断橋桁石

「伝馬町の一里塚跡」

伝馬町の一里塚跡の案内板。ちょっと読んでみる・・・・

「熱田橋」

こんな小さな橋なのに「熱田」の町の名前がついている。今は細い街道だが昔は町を代表する

メイン街道だったことがわかる。

にぎやかな街にさりげなく・・

おっ?なんだ? 橋の石柱のようなものが不自然にある・・・・?

東海道に鎌倉街道という街道が横切っている

直線が続く街道

街道は「本笠寺駅」手前を左に曲り笠寺商店街へ向かいます

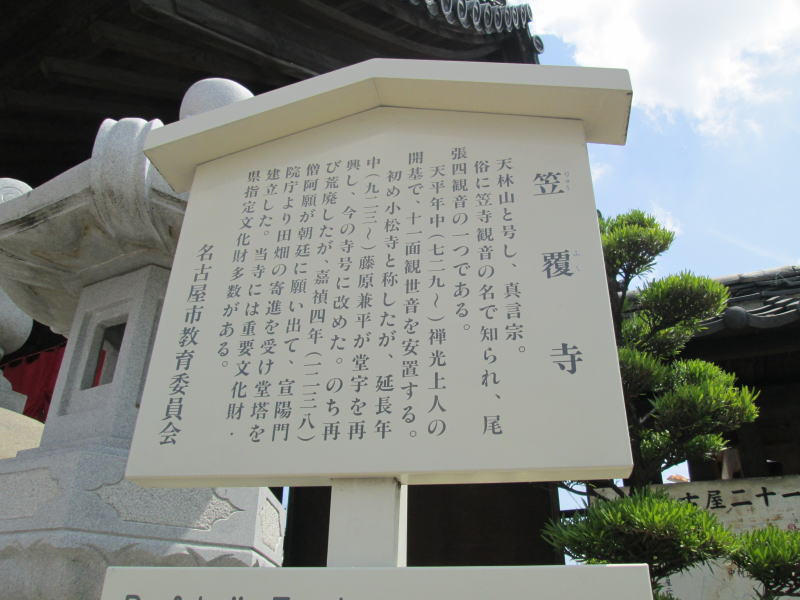

商店街を過ぎると「笠覆寺」に突き当たる。今日はとてつもなく暑い!ちょっと休憩^^

おおー! 灰皿付き休憩所発見!

夏の暑い午前中に涼しいベンチに座り一腹・・・。どこからか御詠歌のような音が聞こえる。

自分の中で最高の心地よい時間となりました

「笠覆寺」について読んでみる・・・・

思いの外長い休憩をしてしまった^^ 街道歩き開始!

りっぱな「笠寺一里塚」。老榎は枯れてしまい、市がお金をかけ幹に空いた穴をふさぐ手術をしてよみがえったそうです

「天白橋」を通過。

天白橋からしばらく歩くと常夜灯が現れた! 「秋葉常夜灯」鳴海宿の西端。ここから鳴海宿です!。鳴海宿とーちゃーく^^

鳴海は海辺に近く潮騒が聞こえたことからこの地名が付いたそうです尾張藩は木綿の鳴海絞、有松絞の生産を鳴海と有松の地にのみ許可したそうだ。

ちょっと読んでみる・・・・・

鳴海宿、宿場の風景

なにやら看板があるぞ?

おー。ここが本陣跡か。

鳴海宿、宿場の風景

鳴海宿、宿場の風景

宿場内。桝形になっている

この辺りの食堂の看板には「うなぎ」の文字をよく見かけます。

鳴海宿、宿場の風景

1396年鳴海根古屋城主・安原宗範が創建した寺だそうだ

中島橋を通過

常夜灯発見!ここが鳴海宿の東口だ。

ちょっと読んでみる・・・

すぐ近くにコンビニ発見! アイスGET!

うまい!とにかく暑い!普段アイスを食べないので知らなかったがこのガリガリ君何と62円!62円でこの幸せ^^ 超安い^^

しばらく歩くと、看板は無いが、きっと当時からある松の木発見!

さすがに今日はめちゃ厚! 誰もいない^^

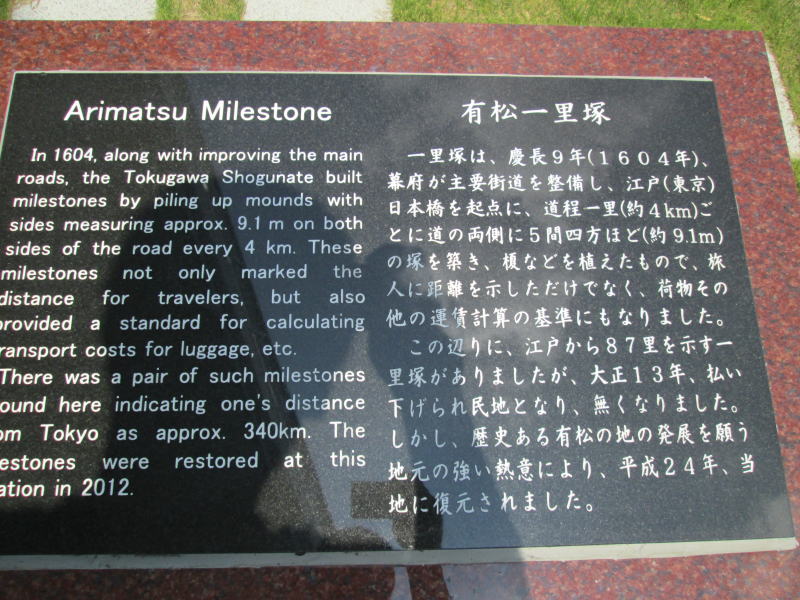

国道302号線の高架下に超近代的な「有松一里塚」! 平成24年の復元だ!

ちょっと読んでみる・・・

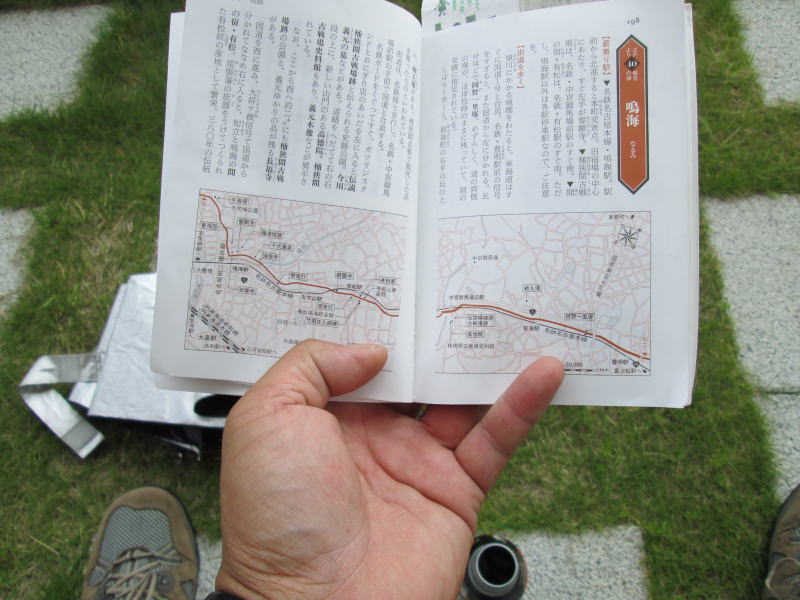

暑いのでちょっと休憩。これから向かう「桶狭間の戦い」跡について調べてみる。有松郵便局を右に入り20分か・・・・。楽しみだ^^

いよいよ有松の街へ入ってきた

当時の様子。有松絞の店で旅人がタバコの火を借りている。菅笠に手甲、脚絆に草鞋履きで腰には早道を付けている。

何か書いてある

ちょっと読んでみる・・・・

「神功皇后車山車庫」

有松の古い街並み

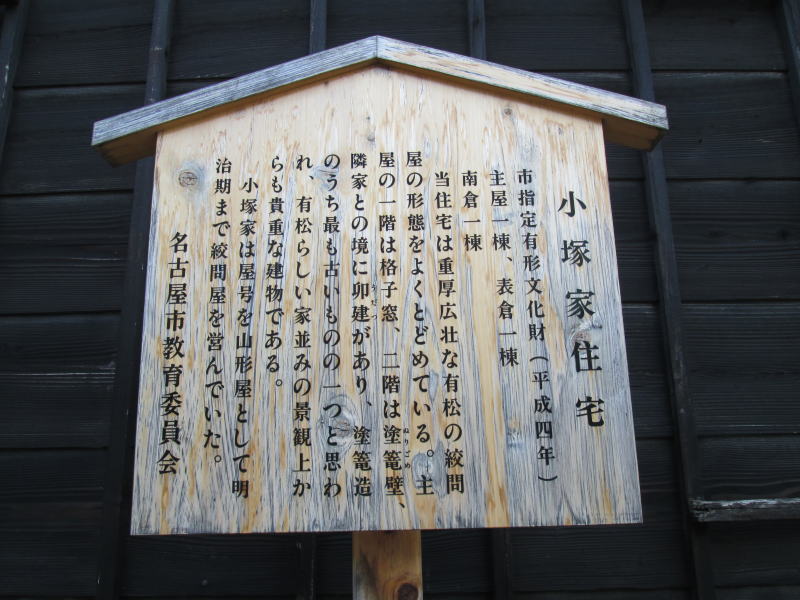

屋号絞問屋山形屋。塗篭造は有松で最も古いらしい

正面から

ちょっと読んでみる・・・・

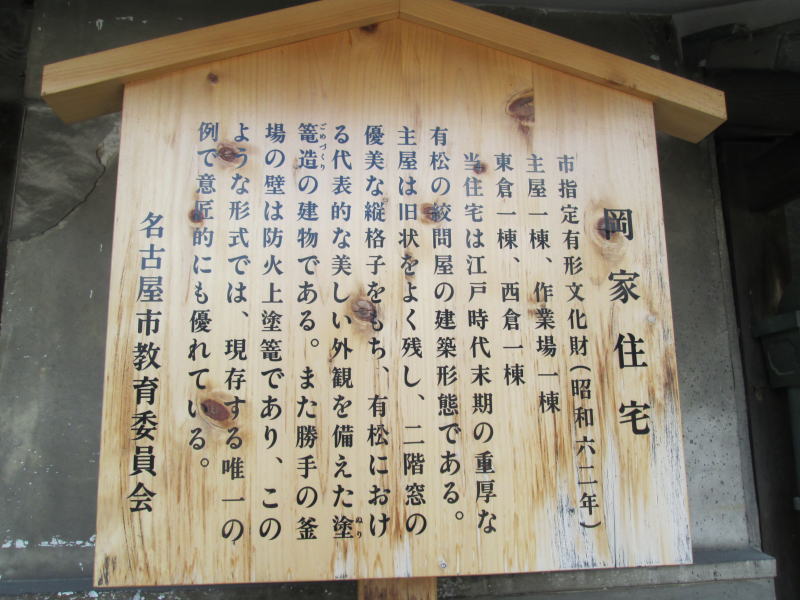

「岡家住宅」江戸時代末期の有松絞問屋建築

ちょっと読んでみる・・・・

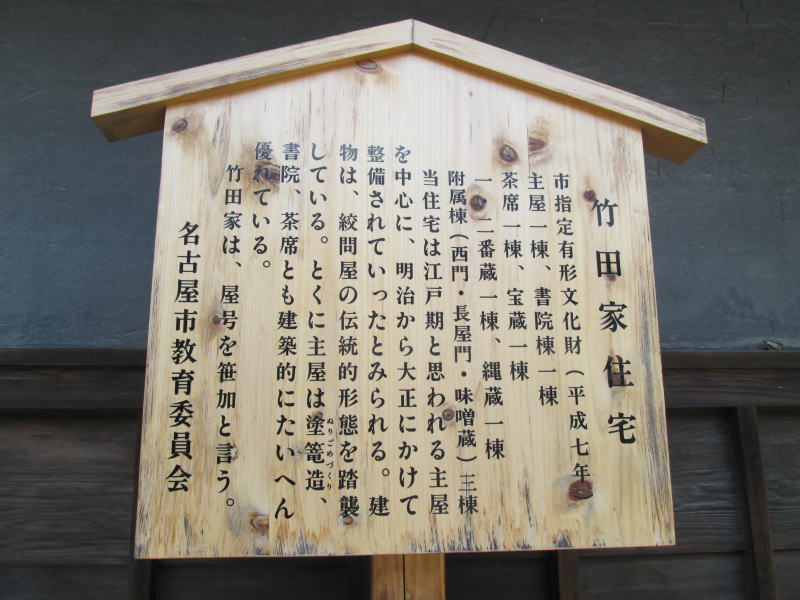

竹田家住宅。屋号絞問屋笹加。主屋は塗篭造り

正面から

ちょっと読んでみる・・・・

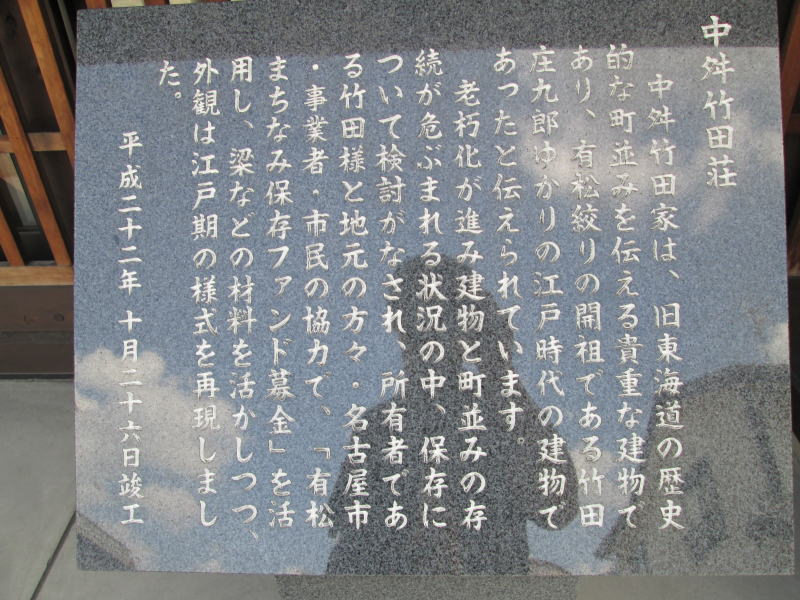

「中舛竹田荘」有松絞りの開祖、竹田庄九郎ゆかりの建物だそうだ

ちょっと読んでみる・・・・

「唐子車山車庫」

有松の町並み

有松の町並み

有松山車会館

ちょっと読んでみる・・・

道標

キター!有松郵便局!「桶狭間の古戦場跡」はここを右に20分!

国道1号線、桶狭間交差点を横切る

日陰の無い坂道が続く・・・・あついぃ---

古戦場跡看板登場!あと100mだ^^

あまりにも暑いのでファンタオレンジ購入! 古戦場公園で休憩だ^^

ついたー・・・。うむ・・・。 新興住宅地にある普通の公園だ。

中に入ってみる

なにやら木を発見

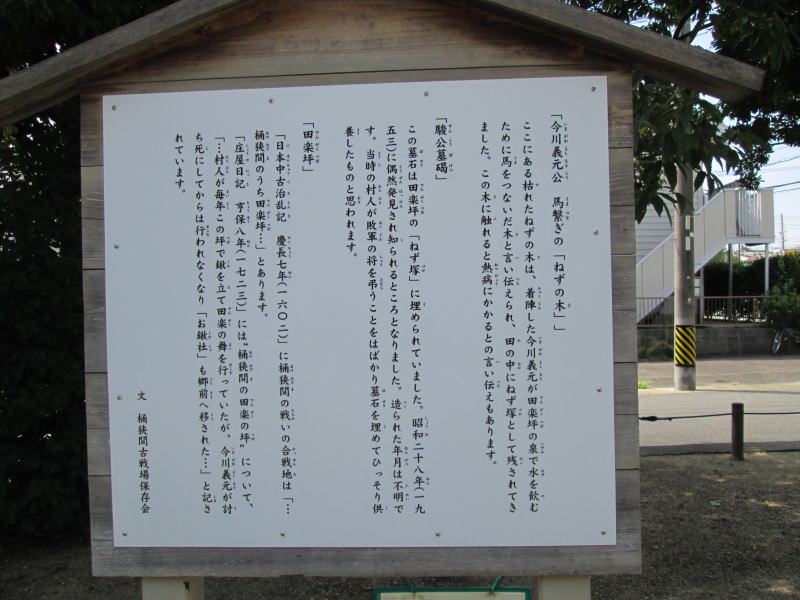

ちょっと読んでみる・・・・

「今川義元戦死之地」。そうかぁー。ここで織田信長に・・・・・

公園の真中に桶狭間の戦い450年の機に信長、義元両雄の銅像が建立されている

看板。ちょっと読んでみる・・・・

東屋発見!ちょっと休憩^^

すごく整備された公園です

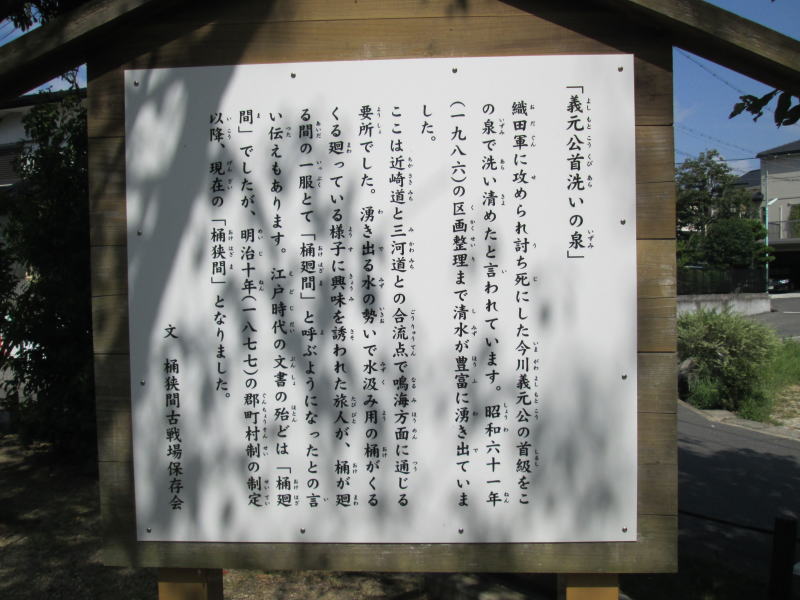

これが「義元公首洗いの泉」か

ちょっと読んでみる・・・・

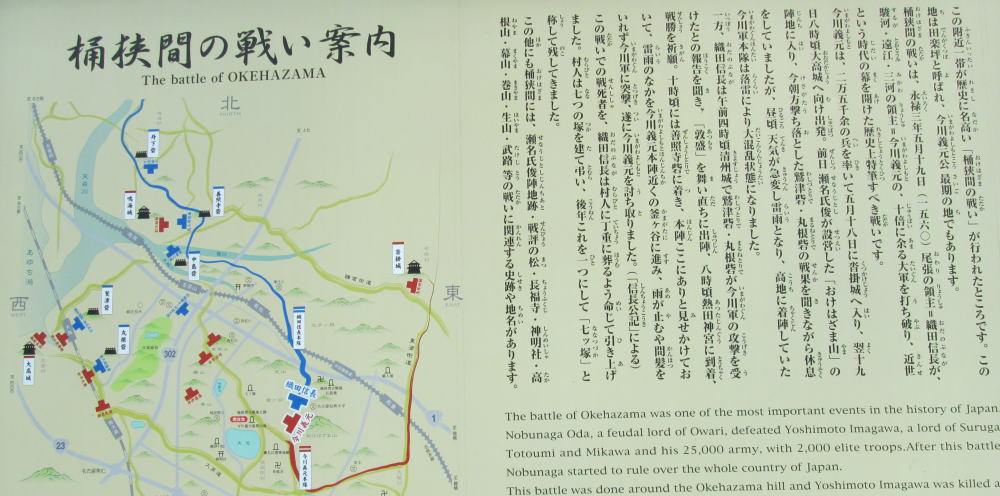

どうやら公園の横から入ってきたらしく正しくはここ入口のようです。案内板がずらり

「桶狭間古戦場跡」

入口正面にある古戦場の碑。昭和初期にこの公園近くで発見されたらしい。

正面には「桶狭間古戦場」、裏面には「文化十三年丙子五月建」(1816年)とある

すごい!江戸時代建立の古戦場跡の碑だ!

ちょっと読んでみる・・・・・

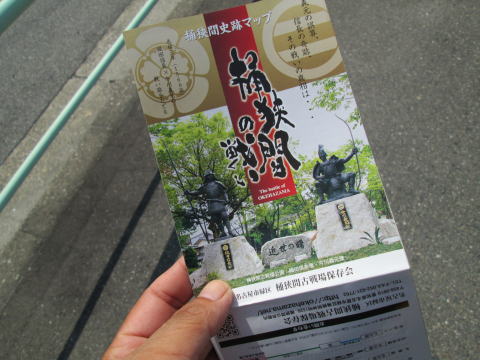

公園をうろうろしていると保存会の方とお話しが出来、こんな物をいただいた^^

再び東海道へと戻ります。

ああーもう我慢できない!さっき食べた62円ガリガリ君のオアシスが呼んでいる!

買っちゃった!今日二本目のガリガリ君!しかもリッチ!ちょっと高い^^

しあわせ^^

再び有松郵便局に戻り街道の旅再開!

有松の町もそろそろ終わりだ。

ここから少し国道1号線を歩く

街道はいちど国道から外れるがまたすぐ国道に戻る

「桶狭間古戦場跡」看板!実は古戦場跡は二か所あるのだ!おそらくこの辺り一帯が古戦場だと思う

「伝説桶狭間古戦場跡」

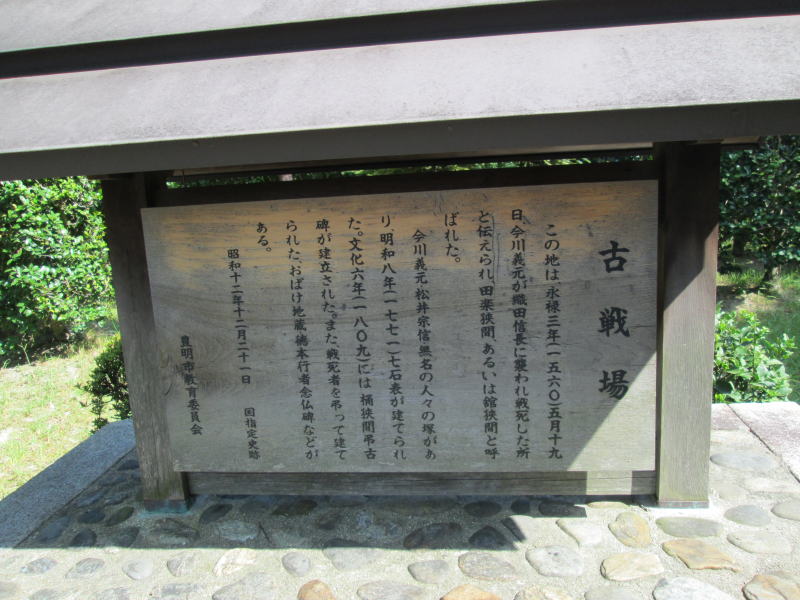

おお?さっきの公園の看板には名古屋市教育委員会とあったが、こちらは豊明市教育委員会だ・・・・

どういう事だ?・・・戦場だけに・・・

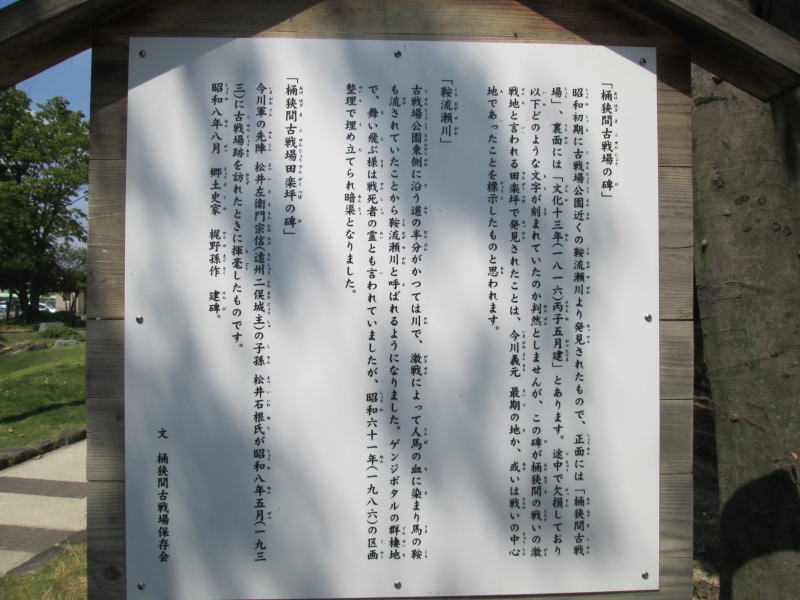

こちらの公園にも史跡がいろいろとある

ちょっと読んでみる・・・・

今川義元の墓だ

「古戦場跡の碑」

公園の案内図。しばらく休憩して再び街道へもどった

中京競馬場前の交差点。この辺りでは「桶狭間古戦場まつり」というのがあるのか

馬だ

東海道は国道から外れ、静かな道を進みます

PM 3:38 名鉄「前後駅」に到着!今回の街道歩きはここまでとします!

距離はあまり進んでいないが、桶狭間の観光も出来、ご満悦です^^

駅前のショッピングセンター。そういえばお昼ご飯を食べていないな〜。

一人旅になると、食事がおろそかになってしまいがちだ^^

まよわず「味噌カツ」。おいしかった^^

名鉄前後駅から車の置いてある神宮前駅まで電車の旅!。

と、言っても、電車なら今日歩いた距離をたったの17分で行っちゃいます^^

車で舞鶴へ! 次回はいよいよ「三河の国」突入だ!

もどる